🟢 川崎病は、5歳までの乳幼児に多い全身の血管に炎症が起こる疾患です。

🟢 我が国では最近は、一年に約1万から1万5千人が発症しています。病名は、発見者である川崎富作先生にちなんだものです。

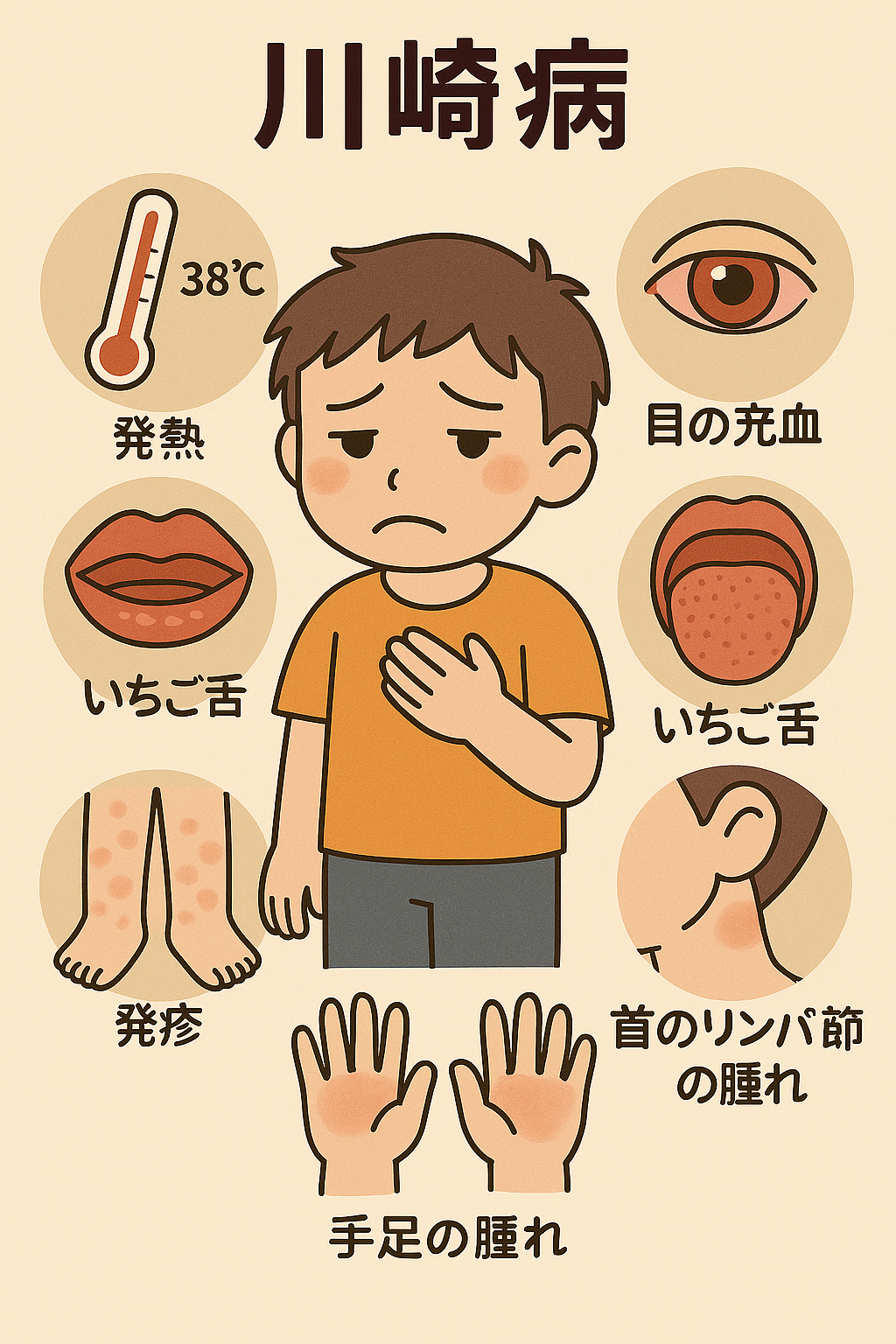

🟢 未だに明らかな原因が分かっておらず、診断に有効な検査方法が未確立なため、体に起きた症状から診断します。6つの特徴的な症状のうち5つが見られたら診断になります。

🟢 この病気で一番気をつけなければならないのは、心臓に合併症を起こすことがある点です。冠動脈(心臓を栄養する血管)にも炎症を起こし、血管が拡張したりこぶ(冠動脈瘤)を作ることがあり、冠動脈瘤ができると心筋梗塞の危険性が上がります。

![]()

特徴的な症状

下記の6つの症状のうち5つ以上があてはまるか、4つがあてはまり冠動脈瘤がある場合に川崎病と診断されます。 最初からすべての症状が同時に揃わないことも多く、数日ほどかけて揃ってくることが多いです。

🟢 発熱 治療を開始するまで発熱が続くことが多いです。ほぼ必発の症状です。

🟢 発疹 形は様々、BCG接種部位が赤くなったりかさぶたができたりします。

🟢 眼の充血。

🟢 唇や舌が赤く腫れる。舌の表面にぶつぶつがみられ「いちご舌」と表現される、唇は乾燥して亀裂・出血・かさぶたを伴うこともあります。

🟢 首のリンパ節が腫れる、痛みを伴うこともある、左右両方のことも片方だけのこともあります。

🟢 手足の先の特有の症状、手足がテカテカ・パンパンに腫れる(硬性浮腫)手のひら・足の裏が赤くなる、回復期に手足の指先の皮がむける(膜様落屑)。

似たような症状を引き起こす病気

🔵 溶連菌感染症(猩紅熱)

🔵 アデノウイルス感染症

🔵 エルシニア感染症

🔵 ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群

🔵 麻疹

※ 診断基準を満たしてはいないが症状や検査結果などから川崎病が強く疑われる場合、「不全型川崎病」と診断して川崎病に準じた治療を開始することがあります。冠動脈病変以外にも心筋炎・心膜炎・弁膜症・不整脈など心臓に関連した合併症を起こすこともあります。電解質異常・肝機能障害・胆嚢炎・浮腫などを起こすこともあります。

![]()

🟢 血液検査 炎症反応の程度や肝機能・電解質などを調べる。

🟢 尿検査 川崎病では尿中に白血球がみられることがある。

🟢 心臓超音波検査 冠動脈の状態、心臓の動きや弁の様子を適宜評価する、心電図検査不整脈の合併などがないか確認する。

![]()

🟢 急性期:発病から約10日目

多くの主要症状が現れる時期です。この時期に全身の炎症を抑える治療をすることが大切です。

🟢 回復期:発病約10日目~1ヵ月後

熱が下がり、他の主要症状もおさまってきます。

🟢 遠隔期:その後(1ヵ月~)

その後の時期をいいます。この時期の経過は急性期の合併症の程度で変わってきます。

![]()

🟢 川崎病の治療では急性期の強い炎症反応をできるだけ早く抑え、冠動脈瘤ができないようにすることが大切です。一般的に『アスピリン療法』と『免疫グロブリン療法』が行われます。重症例には、免疫グロブリン療法と併用してステロイド薬などが使用されることがあります。急性期の治療は、入院で行います。

🟢 免疫グロブリン療法:免疫グロブリン製剤という薬を静脈内に点滴し、全身の炎症を抑えて冠動脈瘤ができるのを防ぎます。川崎病と診断され発熱がある場合に投与しますが、現時点では標準的な治療法で、アスピリン療法単独よりも冠動脈瘤ができる頻度を少なくします。

🟢 免疫グロブリン療法は、免疫グロブリン製剤を1~2日で投与する場合がほとんどです。

🟢 冠動脈病変のリスクが高いことが予想される場合や免疫グロブリン療法の効果がない場合には、ステロイド薬を併用したり、他の治療を追加します。

※ 免疫グロブリン製剤とは:免疫グロブリンは血液中の成分で、体に入ってきた病原体などから私たちを守る『免疫』というシステムにおいて重要な役割を担うタンパク質です。免疫グロブリンを高純度に精製することにより、注射できるようにした製剤が、免疫グロブリン製剤です。日本国内の健康な献血者の血液から作られており、厳密な管理下で製造・経過観察されています。

![]()

🟢 川崎病が発病した時には全身の血管に強い炎症が起こり、特に冠動脈という心臓の血管の一部が瘤のように膨らむ冠動脈瘤ができることがあります。

🟢 冠動脈瘤は大きいほど重症です。

🟢 その他の合併症としては、心不全、不整脈、ショック、凝固障害、肝障害、腎障害、イレウス、けいれん、脳症などが起こることがあります。

![]()

🟢 冠動脈に後遺症がなかったとき:

🟢 発症1ヵ月、2ヵ月、6ヵ月、1年、5年後を目安に診察を受けることをお勧めします。その後については主治医と相談してください。心電図、心エコー検査などの検査を適宜受けることが望まれます。

🟢 急性期の症状がなくなってからは、アスピリンなどの血液を固まりにくくする薬(抗血小板薬)を2ヵ月~3ヵ月後くらいまで服用することがあります。

🟢 日常生活で気をつけることは特にありません。運動も制限する必要はありません。

🟢 生ワクチンの接種にあたっては、少なくとも6か月程度間隔をあける必要があります。接種時期に関しては、担当の先生とよく相談しましょう。

🔴 冠動脈に瘤が残った患者さん:

🔴 冠動脈に中くらいから大きな瘤が残った患者さんは、治療と生活の管理が必要ですので、主治医とよく相談してください。

🔴 学校で運動制限が必要な場合には、管理指導表の提出が必要となります。

![]()

日本川崎病学会

川崎病の子供をもつ親の会